微信二维码登录

请使用微信扫码登录

已有账号,使用账号密码登录微信二维码登录

请使用微信扫码登录

已有账号,使用账号密码登录账号密码登录

新用户请使用 微信登录 创建账号

请绑定手机

前言

气候变化近在眼前。除了尽我们所能减少碳排放,减缓全球变暖的速度外,我们还必须适应气候变化的后果,从而保护我们自身和生存的家园。全球越来越多国家开始强化实施气候适应行动,通过采取提升自然生态系统和经济社会系统适应气候变化能力的措施,减轻气候变化产生的不利影响和潜在风险。

1

中国如何开展气候变化的

“适应”工作?

中国人口众多,幅员广大,气候条件复杂,是较易受到气候变化显著影响的国家之一,适应工作的提前部署和顺利开展,对减轻气候变化对经济社会发展、人民生活、生态系统带来的不利影响,以及在气候变化灾害后更快速恢复社会、生态的运作能力有非常重要的作用。

我国坚持减缓(Mitigation)和适应(Adaptation)并重,实施积极应对气候变化的国家战略。

国家是否易受到气候变化的影响可以从一些更具体的情况来判断:国家是否面临洪水、风暴、热浪、干旱、海平面上升和气候变化可能给人和物资带来困扰的风险?国家是否有资金、经验和能力来应对这些灾难?居民是否有应对气候变化的知识储备和行动能力?

根据IPCC报告,对于植物和动物来说,适应意味着要么通过在维持生命上花费更多时间和精力(如调节体温、选择凉爽的地方或保持水分)来适应气候变化及其影响,或者在可能的情况下转移到环境条件仍在生物习惯的气候范围内的地区。对于人们和社会来说,适应气候变化意味着调整我们的行为(例如,我们选择居住的地方;我们规划城市和定居点的方式),并调整我们的基础设施(例如绿化城市地区以蓄水)以应对当前和未来的气候变化。

我国适应气候变化战略

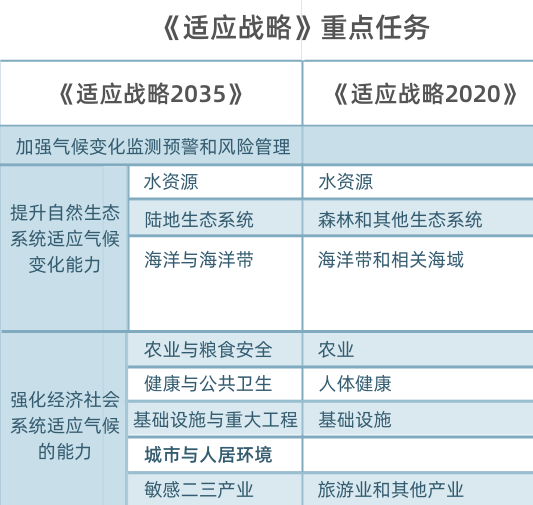

▲两版适应战略重点任务对比,来源:世界资源研究所(World Resources Institute),(https://wri.org.cn/insights/climate-adaptation-strategy-2035)

2013年我国首次发布《国家适应气候变化战略》(简称“适应战略2020”),明确了2014至2020年适应气候变化的总体要求、重点任务、区域格局和保障措施。战略发布以来,我国适应气候变化工作取得积极成效,但面对气候变化长期性、复杂性等特点,当前对气候变化影响和风险的分析评估仍然不足,对适应气候变化的重视程度和行动力度仍亟待提升。

查看链接:https://www.gov.cn/gzdt/att/att/site1/20131209/001e3741a2cc140f6a8701.pdf

2022年我国制定《国家适应气候变化战略2035》(简称“适应战略2035”),此次战略的发文机构从2013年的9部委增至17部委,为当前至2035年中国开展适应气候变化工作指明了前进方向,将引领后续各地各部门制定本地区本领域的适应气候变化行动方案。

查看链接:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202206/W020220613636562919192.pdf

与《适应战略2020》相比,《适应战略2035》具有四个特征:一是更加突出气候变化监测预警和风险管理;二是划分自然生态系统和经济社会系统两个维度,明确了水资源、陆地生态系统、海洋与海岸带、农业与粮食安全、健康与公共卫生、基础设施与重大工程、城市与人居环境、敏感二三产业等重点领域适应任务;三是多层面构建适应气候变化区域格局,将适应气候变化与国土空间规划结合,并考虑气候变化及其影响和风险的区域差异;四是更加注重机制建设和部门协调,进一步强化组织实施、财政金融支撑、科技支撑、能力建设、国际合作等保障措施。

战略的更新也从侧面体现了气候适应议题的复杂性,迫切需要多部门多领域的通力合作。

我国开展气候适应案例

▲常德海绵城市建设(陈佚坤摄)

2016年国家发改委和住房城乡建设部选取28个城市,以全面提升城市适应气候变化能力为核心组织开展了气候适应型城市建设试点工作。

在湖南常德,随着城市建设的发展,许多河流支流被分割得支离破碎,甚至被建筑物覆盖,导致城市易遭受洪水的袭击。通过生态恢复和改善河滨居民的生活环境,重新连通各条支流,同时结合城市住宅翻新和河流生态修复等举措,提升城市的排水能力,增强城市适应气候变化的能力。

在武汉,城市内涝是最典型的自然灾害,因此,预防洪涝灾害、提升排水和调蓄能力是武汉市气候适应工作的重点。作为海绵城市试点之一,武汉通过控制城市径流量,让城市在降雨时段内储备雨水,减少内涝积水;在降雨结束后释放雨水,涵养水源。

▲武汉经济技术开发区的川江池公园,图源网络

在内陆城市推广建设武汉的海绵城市项目,可以极大地增强基础设施的排水能力,降低城市内涝风险,有助于保护城市生命线设施;同时,海绵城市中基于自然的解决方案不仅可以提高现代化城市的舒适度,还能带来房产增值、雨水回用、气候调节等多项经济和社会环境效益。

关于海绵城市的质疑:2021年7月,郑州特大暴雨事件引起了社会各界对海绵城市建设的讨论与质疑。郑州于2016年成为省级海绵城市建设试点,就海绵城市的防涝能力问题,城市规划、水利工程方面专家回应,海绵城市建设主要是为了缓解灾难风险、降低损失,并不能完全杜绝灾难可能带来的影响和损失,且虽然不同城市的防洪设计标准不同,但均无法、也不可能达到应对此次郑州特大暴雨的程度。目前国内城市建设海绵示范区面积仍然相对较小,因而其作用范围也相对有限。

除了气候适应型城市建设以外,宁夏节水灌溉项目则是发展气候韧性农业的典范。宁夏位于我国西北内陆地区,过去几十年中,随着当地暖干气候加剧,干旱程度也不断加剧,再加上不合理的农业生产活动,土地退化严重,同时贫困发生率较高。为改变此状况,亚洲开发银行为宁夏灌溉农业与节水示范项目提供贷款。当地通过完善农田水利设施(建蓄水池、泵站、主干管网以及田间管网)、优化调水、精准滴灌(系统自动控制)、实施水肥一体化节水灌溉系统发展高效节水灌溉,加强了宁夏地区农业应对干旱气候风险的韧性。

▲银川市马鞍山综合农业示范农场。(图源亚洲开发银行公众号,牛志明摄)

在全国受干旱影响的地区推广宁夏农业节水灌溉设施,可以保障农作物在旱季的用水需求,避免减产。另外,节约的水资源通过转移使用可优化当地水资源配置,满足当地企业发展的用水需求,从而创造更高的经济价值;同时,节约水资源中的一部分还可用于恢复当地的生态环境,从而起到涵养水源、固碳释氧的作用,具有极高的环境价值。

我国气候变化适应工作难点

《适应战略2035》的发布相当于万里长征第一步,是我国下一步适应气候变化工作的新起点,但当前我国适应气候变化工作基础仍较为薄弱,对于适应工作的认识不足,亟需研究机构、金融机构的参与和支持。据世界资源研究所《加速气候韧性基础设施建设》报告数据显示,全面提高我国基础设施的气候适应能力将会在未来五年内带来近5000亿元的年均资金缺口。然而,国内目前社会资本撬动能力和金融工具创新仍有待发展,适应气候变化工作资金严重不足,如何统筹落实适应战略是后续地方及国家的工作重点。

2

国际上如何开展气候变化

的“适应”工作?

1990年联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)首次提出了适应概念,随后芬兰、澳大利亚以及英国等发达国家相继提出国家层面适应气候战略行动框架,并在此基础上将国家层面的适应战略转向地方的行动计划,伦敦、纽约、哥本哈根及旧金山等城市,已制定并开展适应气候行动。在《联合国气候变化框架公约》下,全球百分之八十以上的国家已制定了适应计划、战略。

国际协议中关于适应的规定

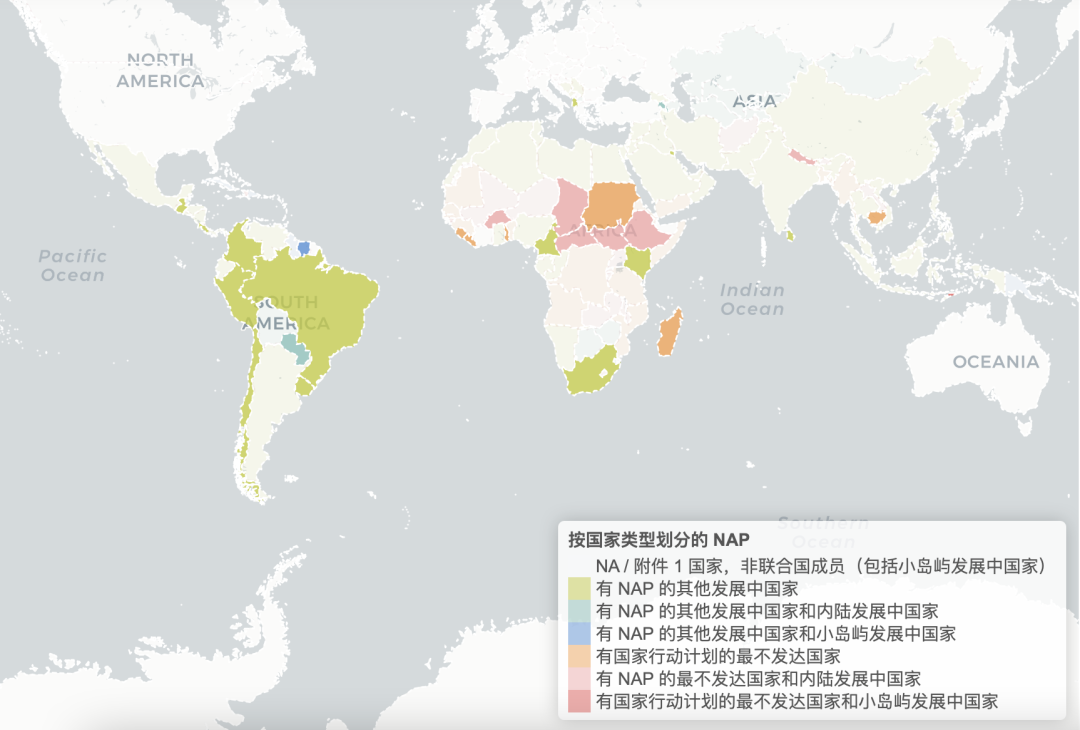

▲图为已提交NAP(国家适应计划National adaptation plan)的国家地图(来源:https://napcentral.org/submitted-naps)

2010年,在《联合国气候变化框架公约》第16次缔约方大会上通过了“坎昆适应框架”,设立了具有明确职能的适应委员会,以帮助最不发达国家制定和实施国家适应计划,以提升其“适应”能力。截止目前已有41个最不发达国家发布了“国家适应计划”,联合国有专属网站跟踪其适应气候计划的发布进展。

《巴黎协定》第七条有关全球气候政策在“适应”方面的进展承诺,各个国家需要提高所有人适应气候变化不利影响的能力和促进气候复原力,提高所有人适应和建立韧性的能力,降低脆弱性,加强全球对气候变化的响应。

查看链接:

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7

《格拉斯哥公约》敦促发达国家缔约方2025年向发展中国家缔约方提供的气候适应资金至少比2019年的水平增加一倍,支持发展中国家适应气候变化的影响并构建复原力。

查看链接:https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf

然而遗憾的是发达国家缔约方在2009年作出的到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金支持的承诺目标至今尚未实现。

根据《巴黎协定》透明度原则,缔约方国家需要公开关于气候变化对国家影响的评估,以及实施适应措施的情况。目前研究团队还未找到跟踪所有缔约国适应计划颁布及实施进展情况的网站。各国的适应计划,大家可通过搜索关键词“国家”+“气候变化“+适应计划(adaptation strategy/plan)”来进一步查询,也欢迎有信息的伙伴提供信息渠道。

国外开展的气候适应案例

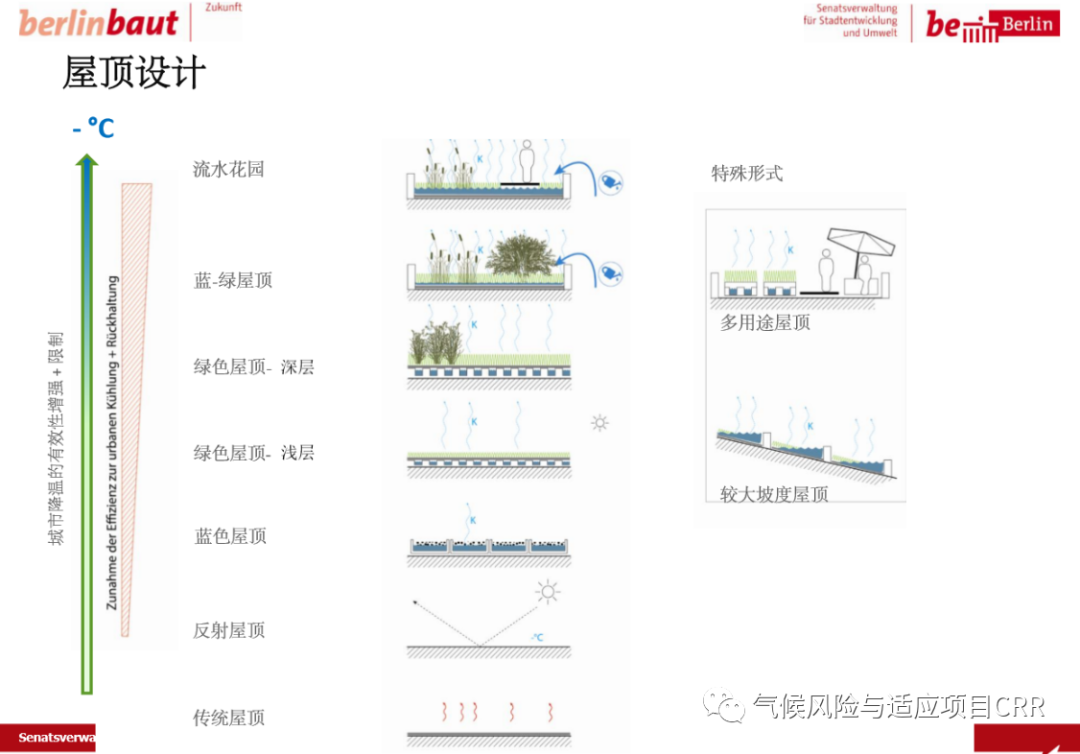

▲气候适应屋顶设计示意图,体现屋顶设计对城市降温的有效性(图源:气候风险与适应项目CRR)

柏林是德国的首都,也是德国人口最多、面积最大的城市,对气候变化尤其敏感。由于空间有限,城市比开放郊区升温更快,白天储存热量,夜间慢慢冷却。热岛效应和酷热天气使情况更加严重。2009年,柏林参议院发布了第一份关于气候变化后果的报告,随后于2011年发布了《城市气候发展计划》,并于2016年更新为《城市气候发展具体规划》。柏林制定热适应和水敏感城市的策略,包括修建绿色及蓝色屋顶、改造成排建筑及学校、加强雨水管理系统等,以发展为气候综合适应型城市。

▲伦敦适应气候变化措施示意图(图源:城PLUS根据伦敦环境战略改绘)

英国伦敦面临的主要气候风险包括洪涝、高温及干旱等。2011年,伦敦市长办公室发布了《伦敦气候变化适应战略》,针对洪涝、高温及干旱三类气候风险,及对健康、环境、经济、基础设施四个重点领域,分别提出相应的适应行动,最后综合形成一个适应行动路线图,旨在建设以提高生活舒适度为核心的绿色宜居城市。2018年,伦敦市长办公室以实现“全球最绿色城市”为目标,发布了《伦敦环境战略》,其中第八章着重阐述了伦敦适应气候变化的主要措施,包括完善重要基础设施和服务、确保水资源的安全和可持续性、规划新的“泰晤士河防洪闸”、对极端天气发出警报并提供应对建议、建设更加节水的新建住宅区等措施。

3

小编寄语&参考资料

根据IPCC报告显示,全球对气候变化带来的风险和减少风险的行动的认识总体上有所提高,但适应进展参差不齐。这些差距是由缺乏资金、政治承诺、可靠信息和紧迫感造成的。这导致最脆弱的人和生态系统受到气候变化的打击最大。

而且随着变暖的加剧,许多适应工作的有效性会下降,跟不上气候的影响。以贫困国家为例,尽管其排放量在全球排放中所占甚微,他们却承受着远超负荷的巨大气候变化冲击。贫困国家即气候脆弱国家中的贫困群体往往是最大的受害者,他们处于社会边缘,首当其冲地面临着气候变化加剧带来的极端气象灾害和资源稀缺,从而导致更加贫困。

相比于不发达国家,发达国家在历史发展进程中,使用更多化石燃料,人均排放更高的温室气体,因此国际谈判中达成共识:发达国家须承担的气候责任更大。《联合国气候变化框架公约》也确立了“共同但有区别的责任”原则,明确要求,发达国家带头减排,并应向发展中国家提供资助。但目前在全球资源分配和决策领域,实质性的转变滞后不前,气候正义能否从承诺走到现实还有诸多不确定。

参考资料

1.气候变化适应策略(https://www.un.org/zh/climatechange/climate-adaptation)

2.气候适应 | 专家观点分享 ①:中国气候适应前行“资”路何以铺就?

3.气候适应 | 新《适应战略》如何落地发力,有效应对“房中巨象”?

4.气候适应 | “海绵城市”建设热议不断,“气候适应“任重而道远

5.IPCC-WGⅡ最新报告:6大重点解读2022年气候变化的影响、适应与脆弱性(下)

6.COP26 EP09 | WRI 最新旗舰报告:即刻适应,加速中国气候韧性基础设施建设

9.宁夏:用好黄河水浇出丰收田,“十三五”以来农业亩均灌溉用水量下降31.6%!

11.气候风险加剧,城市适应气候变化的政策与行动——以武汉为例

感谢中华环保基金会中国环境法治公益平台“环保民间组织能力建设基金”项目。感谢腾讯公益慈善基金会、无锡灵山慈善基金会、阿里巴巴公益基金会、北京市企业家环保基金会、北京自然之友公益基金会、福特汽车环保奖、绿家园厦门环境公益守护站、绿家园&乾金生态环境公益法律中心、晋江环境守护站等单位对绿家园开展环境保护工作的大力支持!

以及各位专家学者、捐赠人、志愿者一直以来的支持,因为有你,世界更美!